TomDispatch

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

La precisión de ellos y la nuestra

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, al-Qaeda lanzó contra Estados Unidos su fuerza aérea de cuatro aviones. Las aeronaves llevaban sus armas de precisión: 19 secuestradores suicidas. Gracias a la resistencia de sus pasajeros, uno de los aviones se estrelló en un campo de Pennsylvania. Los otros tres dieron en el blanco elegido para cada uno de ellos –las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en la ciudad de Washington–, con el tipo de ‘precisión’ que hoy asociamos con los proyectiles guiados con rayos láser de la fuerza aérea de Estados Unidos. Desde su primera salva, por así decirlo, este conflicto ha sido una guerra aérea. Con su 75 por ciento de índice de acierto, la misión del 11-S de al-Qaeda fue un triunfo que hizo historia al alcanzar con exactitud tres de los supuestamente cuatro blancos elegidos (a pesar de que nadie sabe con certeza hacia dónde se dirigía el cuarto avión estrellado en Pennsylvania, no caben dudas de que tanto el Capitolio como la Casa Blanca eran los iconos que faltaban para completar simbólicamente el poder económico, militar y político de Estados Unidos). Como resultado de estos ataques casi 3.000 personas que no tenían la menor idea de que estaban en la mira del bombardero de un oscuro movimiento del otro lado del planeta fueron masacradas.

Aunque osado, se trataba de un plan brutal y una atrocidad de primer orden. Casi 15 años más tarde, semejantes acciones suicidas con armas de similar ‘precisión’ (aunque sin el componente aéreo) continúan golpeando en todo el Gran Oriente Medio, África y ocasionalmente en otros sitios –desde un partido de fútbol en Irak hasta una boda en Turquía (donde el ‘arma’ puede haber sido un niño)– con un terrible saldo de muertes.

Las consecuencias del 11-S han sido pasmosas. Aunque la frase no tendría resonancia ni significado (salvo en los círculos militares) hasta un año y medio después, cuando comenzó la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, el 11-S quizá sea el ejemplo más logrado de ‘pavor y sobrecogimiento’ que podamos imaginar. El ataque fue inmediatamente encapsulado por los medios en titulares de grandes caracteres del tipo “El Pearl Harbor del siglo XXI” o “Otro día de la infamia”, y las imágenes de esas torres desmoronándose en Nueva York, en lo que casi instantáneamente pasó a llamarse “Zona cero” (como si la ciudad hubiera sufrido un ataque atómico) fueron mostradas cientos y miles de veces a un mundo estupefacto. Fue algo que es muy improbable sea olvidado por quienes lo vivieron.

En Washington, el vicepresidente se refugió en un profundo búnker subterráneo; el secretario de Defensa, llamó a sus ayudantes en el dañando Pentágono y los urgió a “Marcharse todos. Recoger todo, sea importante o no” (el primer atisbo de la próxima decisión de invadir Irak y derrocar a Saddam Hussein); y el presidente, que estaba leyendo un cuento para niños, The Pet Goat, en una escuela primaria de Sarasota, Florida, mientras se producía el ataque, se subió al avión Air Force One y partió inmediatamente hacia un destino que no era Washington. Aunque bastante poco después, aparecería en la ‘Zona cero’ con un megáfono en la mano y advirtiendo de que “¡Quienes derribaron estos edificios pronto nos van a oír!”.

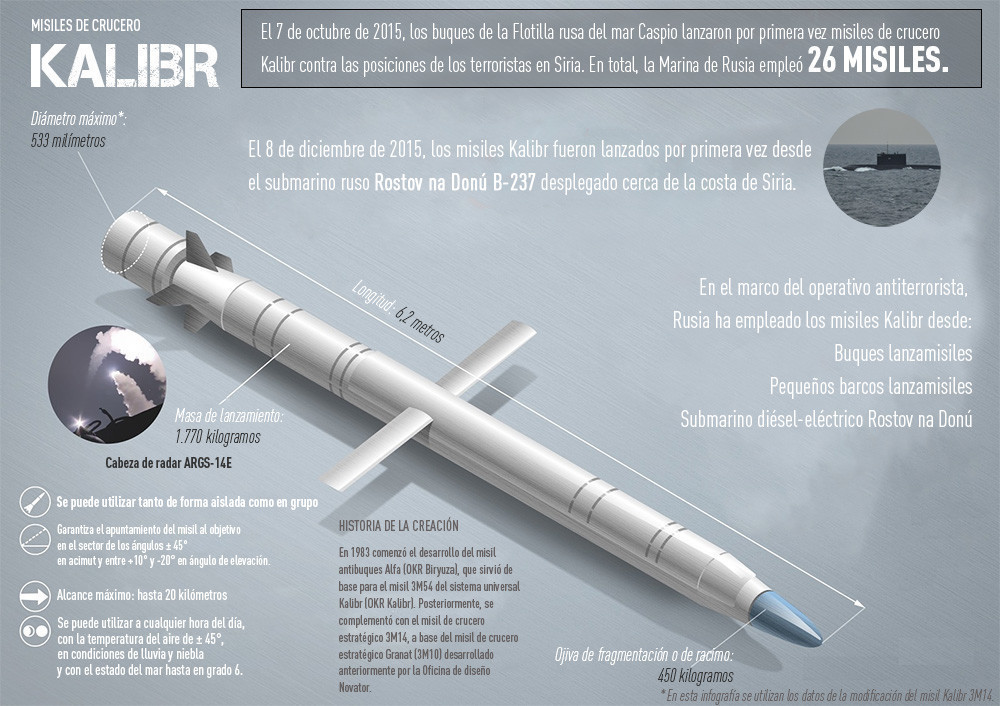

Pocos días después, anunció una “guerra contra el terror”. Y el 7 de octubre de 2001, cuando todavía no había pasado un mes desde los ataques, la administración Bush lanzaría su propia guerra aérea enviando desde bases en Estados Unidos bombardeos Stealth B-2 con armamento de precisión guiado satelitalmente, como también bombardeos de largo alcance B-1 y B-52 desde la base británica de la isla Diego García, en el océano Índico; suplementado todo con ataques aéreos desde dos portaviones estadounidenses y cerca de 50 misiles crucero Tomahawk disparados desde buques de guerra. Esto no fue más que el inicio de una respuesta desde el aire contra al-Qaeda (a pesar de que la parte más importante de ella estaba de hecho dirigida contra el régimen Taliban que por entonces controlaba buena parte de Afganistán). Hacia el final de diciembre de 2001, unas 17.500 bombas y otros ingenios explosivos habían caído en territorio afgano; se informó que el 57 por ciento de ellos eran armas inteligentes “guiadas con precisión”. Sin embargo, también se arrojaron bombas perfectamente ‘tontas’ y de racimo rellenas con pequeños explosivos similares a una “lata de gaseosa” que se desparramaban en una amplia zona; no todas ellas estallaban al tocar el suelo y permanecían allí para que fueran recogidas por civiles incautos.

Si de verdad usted quiere tener una idea de qué es pavor y sobrecogimiento, piense en esto: han pasado casi 15 años y la guerra aérea no ha acabado. En Afganistán, por ejemplo, solo en los primeros cuatro años de la administración Obama (2009-2012) fueron lanzados 18.000 artilugios explosivos en todo el país. Este año, los B-52 –las viejas bestias de carga de Vietnam–, que durante habían descansado una década en Afganistán, volvieron a despegar cuando aumentaron las misiones contra los combatientes del Taliban y el Estado Islámico (en adelante, el Daesh).

Esto es solo para empezar a describir la naturaleza interminable de la guerra aérea estadounidense que en estos años se ha extendido a todo el Gran Oriente Medio y zonas de África. En respuesta al parco conjunto de ataques aéreos de al-Qaeda contra blancos en Estados Unidos, Washington lanzó una campaña aérea todavía inacabada, una campaña en la que se han utilizado cientos de miles de bombas y misiles, muchos de ellos ‘de precisión’ pero algunos del tipo ‘tonto’, contra un cada vez mayor despliegue de enemigos. Casi 15 años después, las bombas y misiles estadounidenses están dando en blancos de no solo un estado sino de siete países mayoritariamente musulmanes (Afganistán, Irak, Libia, Pakistan, Somalia, Siria y Yemen).

¿Cómo evaluar la ‘precisión’ de las campañas aéreas de al-Qaeda y de Washington? He aquí algunas claves:

1. Éxito y fracaso:

Sin una pizca de exageración, se podría decir que a un costo de entre 400.000 y 500.000 dólares, el ataque aéreo de al-Qaeda creo la Guerra Global Contra el Terror en la que Washington ya ha gastado varios millones de millones de dólares. Con una diminuta fuerza aérea de aviones secuestrados y una campaña aérea que duró una sola mañana, ese grupo ocasionó que una administración que ya soñaba con la dominación del mundo se lanzara a una guerra aérea de ámbito mundial (con un importante componente en tierra) que convertiría el Gran Oriente Medio –una región por entonces relativamente tranquila (si bien en buena parte autocrática)– en un cúmulo de conflictos, países fallidos, ciudades en ruinas y refugiados que se cuentan por millones, en el que surgen como hongos las organizaciones extremistas islámicas dedicadas a sembrar el terror. Podría decirse que esto ha sido el esplendor de Osama bin Laden. Casi nunca un poder aéreo tan pequeño (incluso tal vez de cualquier tipo) ha influido tan determinantemente con unas consecuencias tan vastas. Es posible que se trate de la utilización más exitosa del bombardeo estratégico –es decir, el poder aéreo dirigido contra la población civil y la moral de un país enemigo– en la historia.

Por el otro lado, con una pizca de exageración, podría concluirse que rara vez se ha visto una campaña aérea sin fin (que lleva casi 15 años y continúa expandiéndose al costo de unos incalculables miles de millones de dólares) y de tan escaso éxito. Póngalo de otra forma: sería posible llegar a la conclusión de que en estos años, gracias a sus bombas y misiles, Washington ha dado a luz un mundo de organizaciones terroristas islámicas.

El 11 de septiembre de 2001, al-Qaeda era una modesta fuerza cuyos militantes en Afganistán tal vez fueran unos pocos miles; además, contaba con un puñado de simpatizantes desperdigados por el mundo. Ahora, hay franquicias y grupos imitadores de al-Qaeda –que suelen prosperar– operando en una zona de va de Pakistán a Yemen, de Siria al norte de África y, por supuesto, el Daesh, ese autodenominado ‘califato’ de Abu Bakr al-Baghdadi, mantiene todavía una considerable porción de territorio de Irak y Siria mientras su ‘marca’ se ha propagado a grupos activos desde Afganistán a Libia.

En grado mínimo, la campaña aérea de Estados Unidos, que ciertamente ha eliminado a bastantes jefes terroristas, “tenientes”, “militantes” y demás en el transcurso de estos años, no ha tenido la capacidad de detener el proceso y en cambio le ha hecho más fértil el terreno. Aun así, en respuesta a al próximo atentado terrorista (como ha pasado recientemente en Libia), las bombas continúan cayendo. Se trata de un récord bastante curioso en el generalmente decepcionante historial del poder aéreo, y merecedor de ser analizado más detalladamente.

2. ¡Bombas lanzadas!

A finales de 2015, la cantidad de bombas y misiles utilizados en Irak y Siria era tan alta que, según se informó, se redujeron las reservas. El general Mark Welsh, jefe de estado mayor de la fuerza aérea dijo: “Estamos gastando munición a un ritmo mayor que el de reposición. Los aviones B-1 han arrojado bombas en números récord... Necesitamos tener los recursos que aseguren que estamos preparados para una lucha prolongada. Esta es una necesidad crítica”.

Esta situación se trasladó a 2016 a medida que las misiones de bombardeo en Siria e Irak no hicieron otra cosa que aumentar. Incluso a pesar de que tanto Boeing, que fabrica la munición utilizada por la Dirección conjunta, como Lockheed Hellfire, que produce los misiles Hellfire (imprescindibles para la campaña de asesinatos selectivos con drones que lleva adelante Washington en todo Gran Oriente Medio y África), aumentaron significativamente la producción de esas armas, continuaron las penurias

Creció el temor de que en algún momento no hubiera suficiente munición para las guerras en curso, en parte debido al gasto que implicaba la producción de varios tipos de armas de precisión.

Los guarismos relacionados con la campaña aérea de Estados Unidos, que está en el centro mismo de la operación “Determinación Inherente”, la guerra contra el Daesh en Irak y Siria iniciada en agosto de 2014 son asombrosos. Al final de 2015, el estudioso Micah Zenko estimó (sobre la base de documentación hecha pública por el comando central de la USAF) que ese año la fuerza aérea de EEUU había lanzado 23.144 bombas y misiles en ambos países (además de otros 5.500 arrojados por los socios de coalición) en el marco de lo que Washington denomina estrategia “matarlos a todos mediante ataques aéreos” –la cual, agrega Zenko, “no está funcionando” (de hecho, algunos estudios de la “estrategia del bolo central” o “del descabezamiento”, como se la llama a veces –el intento de destruir un grupo terrorista mediante la eliminación de su jefe– indican que no ha tenido el efecto deseado).

Hasta julio de 2016, la cantidad de munición empleada cada mes se ha mantenido respecto de 2015 –casi 13.400 para EEUU y cerca de 4.000 para el resto de la coalición–. Según las cifras de Washington, Estados Unidos ha realizado 11.339 ataques en Irak y Siria desde 2014 hasta agosto de este año a un costo de 8.400 millones de dólares pagados por los contribuyentes estadounidenses.

No tiene sentido aburrir al lector con las cifras más modestas de las bombas y misiles lanzados en tantos años de guerra en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia. Apenas un dato: la guerra aérea estadounidense en el Gran Oriente Medio y África está ahora profundamente incrustada en la vida de nuestra capital nacional. Casi todos los candidatos más importantes para ocupar este año la Oficina Oval (incluso Bernie Sanders) se manifestaron a favor de la guerra aérea contra el Daesh; ninguno de los presidenciables podría dejar en tierra los drones que continúan operando en las misiones de asesinatos selectivos supervisadas por la Casa Blanca en una importante región del planeta. En lo esencial, tanto Hillary Clinton como Donald Trump están comprometidos con la continuación de la guerra aérea de Estados Unidos en un distante futuro.

Pensemos en esto como una especie de éxito; no en ultramar sino en casa. El lanzamiento de artefactos explosivos es el estilo triunfalista de vida de Washington; poco importa qué hacen –o no hacen– esas bombas soltadas en tierras lejanas.

3. Barbarie y civilización (o la precisión de ellos y la nuestra)

Al-Qaeda fue bastante precisa en su asalto a la ‘patria’ estadounidense. Su objetivo era claramente destruir dos construcciones icónicas y matar a quienquiera que pudiese estar en su interior. Su significado manifiesto era horrorizar y provocar. En ambos aspectos, las acciones fueron un éxito que superó lo que hasta sus planificadores pudieron haber imaginado. Con perfecta exactitud, marcó a todo el mundo por su absoluta barbarie.

La ‘precisión’ táctica de al-Qaeda y de las organizaciones que le sucedieron en la península Arábiga hasta el Daesh no ha cambiado mucho con los años. Sus armas de precisión son enviadas a los centros de la vida civil, como sucedió en la reciente boda en Turquía en la que un suicida –posiblemente un niño que portaba un cinturón con explosivos– mató a 54 personas, 22 de las cuales eran menores de 14 años, para generar ira e indignación. La brutalidad de este tipo de guerra tiene como objetivo –como lo expresa el Daesh– la destrucción de la “zona gris” de nuestro mundo y la creación de un planeta donde prime aún más el concepto ‘o nosotros o ellos’. Al mismo tiempo, semejantes ataques pretenden provocar a los poderes fácticos para que reaccionen de tal manera que se cree una onda de simpatía por el Daesh en el mundo donde opera; como también por los tipos de conflicto y caos en los que esas organizaciones tienen posibilidad de prosperar en el largo plazo. Osama bin Laden entendió esto muy tempranamente; hay quienes han hecho suyos su punto de vista.

Esa, por lo tanto, es su versión del bombardeo de precisión; si esta no es una definición de la barbarie, ¿de qué se trata, entonces? Pero, ¿qué decir de nuestra aportación a la barbarie –para utilizar una palabra que muy raramente se aplica a nosotros–? Tomemos la campaña oficial de bombardeo aéreo de la administración Bush –‘pavor y sobrecogimiento’–, en vísperas de la invasión de Irak, entre el 19 y el 29 de marzo de 2003. Se trataba de poner en juego un abrumador despliegue de poder aéreo, incluyendo 50 misiones de “descabezamiento”, que tenían el propósito de eliminar a los principales líderes iraquíes. De hecho, ni siquiera fue tocado uno solo. Según Human Rights Watch, esos ataques resultaron en la muerte de “docenas de civiles”. En menos de dos semanas, se lanzarían por lo menos 8.000 bombas y misiles guiados de precisión contra Irak. Por supuesto, algunos no dieron en el blanco elegido pero mataron a civiles; algunos alcanzaron su blanco en zonas urbanas densamente pobladas o incluso en pueblos con el mismo resultado de civiles muertos. Un pequeño número de misiles Tomahawk –de 750.000 dólares cada uno– de los 700 disparados en las primeras semanas de la guerra, no impactaron en territorio iraquí y cayeron en Irán, Arabia Saudí y Turquía.

En esas primeras semanas de guerra en las que Bagdad fue capturada y la invasión fue declarada un éxito, en las operaciones aéreas estuvieron involucrados 863 aviones estadounidenses, se realizaron más de 24.000 misiones de combate y, según una estimación, murieron más de 2.700 civiles, esto es, fueron eliminados casi tantos no combatientes iraquíes como los fallecidos en las Torres Gemelas. Un estudio encontró que en los primeros seis años de lo que acabaría convirtiéndose en una guerra aérea continua en Irak el 46 por ciento de las víctimas de las incursiones aéreas estadounidenses cuyo sexo pudo determinarse eran mujeres y el 39 por ciento eran niños.

De la misma manera, en diciembre de 2003, Human Rights Watch informó de que tanto los aviones de Estados Unidos y del Reino Unido como la artillería de ambos países había utilizado “casi 13.000 bombas de racimo –con alrededor de dos millones de explosivos menores– que habían matado o herido a más de 1.000 civiles”. Y lo más probable que puede haber pasado es que en los meses y años siguientes muchos más murieran al pisar o recoger alguno de esos pequeños explosivos que todavía no habían estallado, sobre todo niños, por su curiosidad. De hecho, los aviones de Estados Unidos lanzaron bombas de racimo en Afganistán (sin duda con los mismos resultados) y, más recientemente, fueron vendidas a Arabia Saudí para su dispendiosa y sangrienta campaña aérea en Yemen.

Para tener una idea de la dimensión de aquel asalto aéreo de 2003 recuerde el lector el portaviones Abraham Lincoln fondeado frente a la costa de San Diego para que el presidente Gorge W. Bush pudiera hacer su extravagante descenso aquel 1 de mayo y, bajo una pancarta en la que se leía ‘Misión cumplida’, declarar que “las operaciones de combate más importantes en Irak han acabado” y que Estados Unidos y sus aliados se habían “impuesto” (pues no; resultó que todavía no habían acabado). Casualmente, pocos días antes ese portaviones había regresado de una permanencia en el golfo Pérsico de 10 meses, durante los cuales sus aviones habían realizado unas 16.500 misiones de combate y arrojado unas 725 toneladas de bombas. Y eso, por supuesto, era apenas una parte de la campaña aérea contra las fuerzas de Saddam Hussein.

Que el pavor y el sobrecogimiento de la administración Bush, y la invasión y la guerra aérea posteriores no fuera imprecisa y poco efectiva tanto en el corto plazo como en el largo, ahora es indiscutible. Después de todo, el poder aéreo de Estados Unidos todavía hoy está retumbando en Irak. La pregunta que surge es: ¿No debería ser evidente que una guerra aérea que se ha prolongado al menos hasta 2010, y que ha recomenzado en 2014, que ha ayudado a reducir las asediadas ciudades iraquíes en montañas de escombros y no muestra señales de acabar alguna vez, es un acto de barbarie?

Está claro que, mientras no hay una forma adecuada de hacer el recuento de todas las víctimas civiles de las guerras aéreas estadounidenses del siglo XXI, los cadáveres de los no combatientes se apilan en Irak, Afganistán y otros sitios. Esta versión de guerra prácticamente eterna, con su destrucción y sus ‘daños colaterales’ (que, en circunstancias muy difíciles, algunas organizaciones han hecho todo lo posible por documentar) debería ser la definición de ‘barbarie y terrorismo de Estado’ en un mundo en el que la compasión no existe. Que se haya comprobado que nada de esto sirve para nada en los términos empleados por los propios terroristas parece importar muy poco ciertamente.

Pongámoslo en un modo más gráfico, ¿duda alguien que el asesinato de toda una fiesta de boda kurda (llevado a cabo supuestamente por un terrorista suicida del Daesh) fue un acto de barbarie? De ser así, ¿cómo llamamos los ocho casos documentados –vastamente ignorados en este país– en los que la fuerza aérea de Estados Unidos hizo volar por los aires similares fiestas de boda en tres países (Afganistan, Irak y Yemen) entre diciembre de 2001 y el mismo mes de 2013, asesinando casi a 300 asistentes?

Por supuesto, el lector ya conoce la respuesta de esta pregunta. En nuestro mundo no hay más que una barbarie: la de ellos.

4. Las raíces religiosas de las guerras aéreas; las terroristas y las que son ‘contra el terror’

Obviamente, al mismo tiempo que había un aspecto político en la guerra aérea de al-Qaeda contra Estados Unidos, en ella también había un aspecto profundamente religioso. Esto explica por qué 19 hombres elegirían inmolarse. Por más que hablemos de yihad o fanatismo, en el centro mismo del 11-S de al-Qaeda hay un núcleo de religiosidad.

Ahora bien, ¿cómo caracterizaríamos una actividad cuyos resultados son repetidamente negativos y, aun así, un gobierno continúa comprometido en ella desde hace 15 años sin un final a la vista? Agreguemos que, en seis de los siete países que Estados Unidos ha bombardeado o atacado con misiles, sus aviones tenían control absoluto del espacio aéreo desde el primer momento, y en el séptimo (Irak) fueron necesarias solo horas, o como mucho días, para conseguirlo. En otras palabras, casi durante cada segundo de estos 15 años de guerra, los pilotos estadounidenses no arriesgaron casi nada en los cielos enemigos –o en el caso de los operadores de drones, a miles de kilómetros de su objetivo, no corrieron absolutamente ningún riesgo–. Tanto pilotos como operadores eran casi dioses en relación con quienes debían morir ahí abajo; se trataba –como lo expresó un ‘piloto’ de dron– de “aplastar bichos”.

¿Cómo, en el transcurso de esa década y media, podía esa sensación de dominio y de verse como dioses no alcanzar una intensidad religiosa, incluso si la divinidad en cuestión era de tipo imperial? Sin duda, ya que estamos, debería suponerse esta sensación no tanto en los pilotos implicados cada día en la guerra pero sí entre los generales que la planificaban y la supervisaban, y el lo jefes políticos que la ordenaban y refrendaban. Esa sensación de tener tanto poder incuestionable en sus manos debe provocar una emoción –de tipo religioso– de omnisciencia y poderío difícil de resistir aunque los resultados sean tan insatisfactorios.

Lo que es evidentemente que en la guerra aérea de Estados Unidos tenemos, como también en la de al-Qaeda, un sistema de creencias que es tan profundo que ninguna circunstancia del mundo real parece capaz de debilitar. Esta es, para decirlo de otra manera, la versión estadounidense de la yihad, que no parece mostrar signos de que termine en algún momento más o menos cercano.

La guerra de los 30 años de Washington

En solo un par de años, alguien nacido el 11 de septiembre de 2001 estará en condiciones de alistarse como piloto para luchar en una guerra aérea comenzada cuando él o ella nacían. Hay razonables probabilidades de que cuando estos conflictos se conviertan oficialmente en ‘La guerra de los 30 años’ de Estados Unidos, su hijo o hija, nacidos dentro de unos años, pudiera estar empezando la escuela secundaria. Todavía recuerdo cuando oí por primera vez esa expresión aplicada a un interminable ciclo de guerras religiosas en Europa durante el siglo XVII. Me costó muchísimo pensar en un periodo de enfrentamientos bélicos tan largo; aquello me resultaba inimaginable, por no decir primitivo, teniendo en cuenta el poder letal de las armas modernas. Bueno, mientras las frases van y vienen, uno vive y aprende.

Tal vez este 11 de septiembre haya llegado el tiempo de que por fin los estadounidenses nos centremos en nuestra guerra eterna en el Gran Oriente Medio, nuestra propia desastrosa ‘Guerra de los 15 años’. De lo contrario, las primeras explosiones de su versión ‘Treinta años’ estarán en el horizonte antes de que nos enteremos de ello en un mundo posiblemente más desestabilizado y aterrorizado del que hoy podemos imaginar.

Tom Engelhardt es cofundador del American Empire Project, autor de The United States of Fear y de una historia de la Guerra Fría, The End of Victory Culture. Forma parte del cuerpo docente del Nation Institute y es administrador de TomDispatch.com. Su libro más reciente es Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower World.

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la misma.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216768